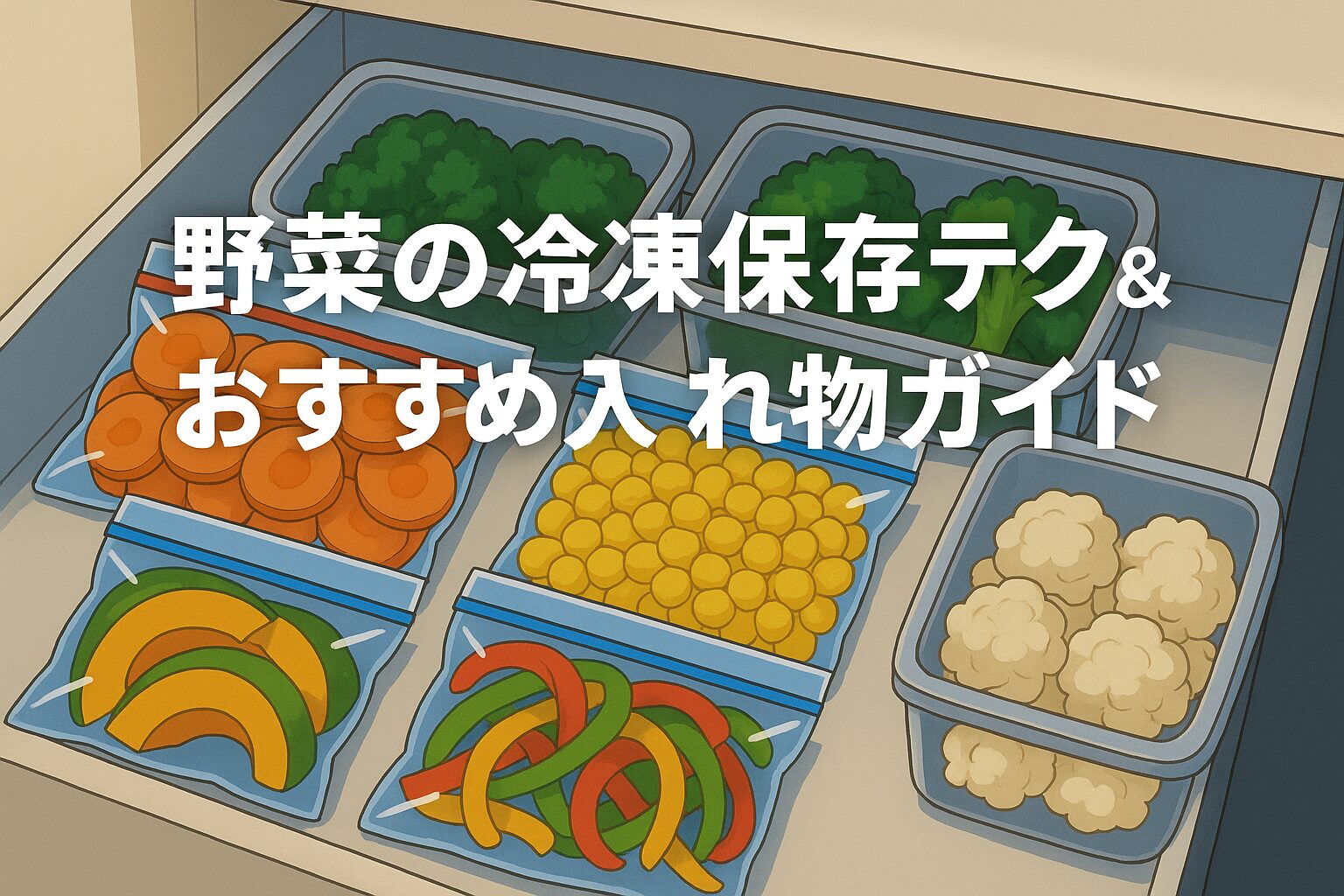

「買った野菜を気づけば腐らせてしまった…」そんな経験はありませんか?冷凍保存を正しく活用すれば、野菜は長持ちし、忙しい毎日の料理もぐっと楽になります。

本記事では、野菜ごとの最適な冷凍方法や入れ物の選び方、時短テクまで、家庭でできる冷凍保存の全知識を解説します。

野菜を冷凍保存するメリットと基本知識

冷凍保存で野菜はどれくらい長持ちする?

野菜はそのまま冷蔵庫に入れておくと、種類によっては数日〜1週間程度で鮮度が落ちてしまいます。しかし、冷凍保存を上手に活用すれば、保存期間を1〜3か月にまで延ばすことが可能です。

これは冷凍温度が−18℃以下になることで、野菜の中の水分が氷の結晶となり、細菌やカビの活動をほぼ止められるからです。

ただし、保存期間が長くなればなるほど冷凍焼けや風味の劣化は避けられないため、できるだけ早く使い切ることがポイントです。

また、下処理をしてから冷凍すると、調理の時短にもつながります。例えば、ほうれん草を茹でて冷凍しておけば、味噌汁や炒め物にそのまま使えるため、忙しい朝や帰宅後の料理がぐっと楽になります。

冷凍保存で栄養や味は変わる?

「冷凍すると栄養がなくなるのでは?」と心配する方もいますが、ほとんどの栄養素は冷凍しても残ります。特にビタミンCやβカロテンは冷凍でも比較的安定しています。

ただし、冷凍する際に野菜の細胞が壊れることで、解凍後に水分や香りが失われることがあります。これが食感や風味の劣化につながるため、冷凍前の下処理と解凍方法が重要です。

ブランチング(軽く下茹で)をしてから冷凍することで、酵素の働きを抑え、色や味を保ちやすくなります。さらに、調理時は解凍せず、そのまま加熱すると水っぽさを防げます。

冷凍保存に向く野菜と向かない野菜

冷凍に向く野菜は、ほうれん草や小松菜などの葉物、ブロッコリーやカリフラワーのような花野菜、またはきのこ類です。一方で、レタスやきゅうり、もやしなど水分が多くて生食がメインの野菜は、冷凍すると食感が大きく変わるため不向きです。

ただし、加熱料理に使う前提であれば、冷凍保存も可能です。たとえば、玉ねぎは生で冷凍するとシャキシャキ感がなくなりますが、みじん切りにして冷凍すれば、スープや炒め物にそのまま使えて便利です。

冷凍保存の適正温度と注意点

野菜を長く美味しく保存するには、冷凍庫の温度を−18℃以下に保つことが基本です。家庭用冷凍庫は扉の開け閉めで温度が上がりやすいため、冷凍する際はできるだけ空気を抜き、薄く平らにして凍らせると早く温度が下がります。

また、保存中はできるだけ扉の開閉を減らすことも重要です。急速冷凍機能がある場合は積極的に活用しましょう。

冷凍保存前にやっておくべき下処理

野菜はそのまま冷凍するよりも、下処理をしてから保存するほうが味や食感を保ちやすくなります。代表的な下処理方法は以下の通りです。

| 野菜の種類 | 下処理方法 |

| 葉物野菜 | 軽く茹でて水気を絞る |

| 根菜類 | 皮をむき、切って下茹でまたはレンジ加熱 |

| きのこ類 | 石づきを取ってほぐす(加熱不要) |

| 果菜類 | ヘタを取ってカット(トマトは湯むき推奨) |

こうした下処理をしておくと、冷凍後の調理がとてもスムーズになります。

冷凍保存に最適な入れ物の種類と特徴

ジップロックなど密閉袋タイプの特徴

密閉袋は冷凍保存の定番アイテムです。空気をしっかり抜くことで冷凍焼けを防ぎ、収納スペースも効率的に使えます。

特に野菜を平らにして入れれば、重ねて保存できるので冷凍庫がスッキリします。また、耐冷性が高く繰り返し使えるタイプもあるため、経済的かつエコです。

プラスチック保存容器のメリット・デメリット

プラスチック容器は形がしっかりしていて野菜がつぶれにくく、液体を含む料理やスープ類にも適しています。

ただし、容量が決まっているため、冷凍庫内のスペースを柔軟に使いにくいというデメリットもあります。また、油分や色移りが気になる場合は、専用の冷凍対応容器を選ぶと安心です。

ガラス容器での保存は安全?

ガラス容器は匂い移りや色移りが少なく、衛生的に使える点が魅力です。耐熱ガラスを選べば、冷凍からレンジやオーブンへの移行も可能で、解凍後にそのまま加熱調理できます。

ただし、重さがあるため持ち運びには不向きで、落とすと割れる危険もあります。

真空パックの効果と活用法

真空パック機を使えば、野菜の酸化を抑え、冷凍焼けを大幅に減らせます。特に大量の野菜を長期間保存する場合に効果的です。

真空状態にすることで、栄養や風味も保ちやすくなりますが、初期コストとして機械の購入が必要です。家庭用の小型タイプも増えているので、長期的に見ると食品ロス削減につながります。

使い捨て&エコな冷凍保存アイテム

最近では、コンポスト可能なエコ保存袋や紙製冷凍バッグも登場しています。プラスチック使用量を減らしたい方におすすめで、使い終わった後は土に還すことも可能です。耐水性や耐冷性に優れた商品もあるため、環境に優しい冷凍保存を実現できます。

野菜別・おすすめの冷凍保存方法と入れ物選び

葉物野菜(ほうれん草・小松菜など)の保存方法

葉物野菜は冷凍保存の王道食材です。新鮮なうちに軽く下茹でし、冷水で色止めをしてから水気をしっかり絞ります。その後、小分けにしてラップで包み、ジップロックなどの密閉袋に入れて冷凍します。

平らにして保存すれば、使いたい分だけパキッと割って使えるので便利です。保存期間は約1か月が目安。解凍はせず、そのまま味噌汁や炒め物に投入すると、食感や色がきれいに保てます。

小松菜やほうれん草は栄養価が高く、冷凍してもビタミンCの減少が少ないため、まとめ買いして冷凍しておくと忙しい時に大助かりです。

根菜類(にんじん・大根など)の保存方法

根菜類はそのまま冷凍すると食感がスカスカになりやすいので、下茹でや加熱をしてから冷凍するのがおすすめです。にんじんは千切りやいちょう切りにして軽く茹で、冷水で冷ましてから水気を切り、保存袋に入れて冷凍します。

大根は煮物用なら乱切り、みそ汁用なら薄切りにしてから冷凍すると使いやすいです。根菜は冷凍後に煮込むことで味が染みやすくなるため、時短調理にもつながります。保存期間は約1〜2か月が目安です。

果菜類(トマト・なす・ピーマンなど)の保存方法

果菜類は水分が多く、冷凍すると食感が変わるものが多いですが、調理法を工夫すればおいしく使えます。トマトは丸ごと冷凍すると、流水で皮がスルッとむけて便利です。

なすはアク抜きしてからカットし、素揚げや焼き目をつけて冷凍すると旨味が保てます。

ピーマンはヘタと種を取り除き、細切りや輪切りにしてそのまま冷凍できます。これらの野菜は、解凍後に加熱料理に使うのがベストです。

きのこ類(しいたけ・えのきなど)の保存方法

きのこ類は冷凍すると旨味成分のグアニル酸が増えるため、むしろ冷凍向きです。しいたけは石づきを取り、薄切りにして冷凍袋へ。

えのきやしめじは石づきを取り、小房に分けてそのまま保存袋に入れて冷凍します。凍ったまま鍋や炒め物に加えると、旨味がスープや具材に染み出し、風味が格段にアップします。

保存期間は約1〜2か月が目安です。

カット済み&下ごしらえ済み野菜の保存方法

カット済み野菜は、使う料理を想定して形や大きさをそろえて冷凍すると、調理が非常にスムーズです。

例えば、カレー用の玉ねぎ・にんじん・じゃがいもを一度にカットして下茹でし、冷凍しておけば、鍋に入れるだけでカレーが完成します。

保存袋を平らにして冷凍すると、冷凍庫の隙間に収納しやすくなります。忙しい人や料理が苦手な人にもおすすめの方法です。

冷凍保存の時短テクニックと入れ物活用法

下処理&冷凍を同時に行う方法

買ってきた野菜を冷蔵庫にそのまま入れるのではなく、帰宅後すぐに下処理して冷凍することで、鮮度を保ちながら調理時間も短縮できます。

たとえば、ブロッコリーは洗って小房に分け、軽く茹でて冷凍すれば、朝のお弁当作りが格段に楽になります。この時、密閉袋に入れる前にキッチンペーパーで水分を取ると、冷凍焼けを防げます。

小分け保存で使いやすくするコツ

冷凍した野菜を使う際、「一部だけ解凍したい」と思うことはよくあります。そのためには、1回分ずつ小分けにして保存するのがベストです。

ラップで個別に包んでから保存袋に入れたり、製氷皿を活用して冷凍したりすると、必要な分だけ取り出せます。これにより、解凍ムダや再冷凍による品質低下を防げます。

入れ物を重ねて冷凍庫をスッキリ使う方法

冷凍庫のスペースは限られているため、収納効率を上げることが重要です。保存袋は平らにして凍らせた後に立てて収納すると、見やすく取り出しやすくなります。

容器を使う場合は同じメーカーのものをそろえると、スタッキングしやすくなり、省スペース化できます。透明な容器を選べば、中身が一目でわかるので便利です。

ラベルや日付管理のアイデア

冷凍庫の中で中身がわからなくなるのを防ぐため、ラベルを貼る習慣をつけましょう。日付と食材名を書いておけば、古いものから使う「先入れ先出し」が簡単にできます。

マスキングテープと油性ペンがあれば、ラベル作りはとても簡単です。色分けすれば、野菜、肉、魚などの分類もできます。

冷凍保存と調理を同時にできる容器活用術

耐熱ガラスや電子レンジ対応のプラスチック容器なら、冷凍から加熱までワンステップで可能です。

特にスープや煮物は、冷凍→レンチン→そのまま食卓へ、という流れができるため、洗い物も減らせます。この方法は一人暮らしや忙しい家庭にとても向いています。

冷凍保存でよくある失敗と解決法

冷凍焼けの原因と防ぎ方

冷凍焼けは、食材の水分が空気と触れて乾燥し、風味が落ちる現象です。主な原因は空気が入り込むことなので、保存袋の空気をしっかり抜くことが重要です。ラップで包んでから袋に入れる二重包装も有効です。

解凍後の食感が悪くなる理由

解凍後に食感が悪くなるのは、冷凍時にできた氷の結晶が細胞を壊してしまうためです。これを防ぐには、急速冷凍や下茹でが効果的です。また、調理時は解凍せずにそのまま加熱するのがベストです。

入れ物が割れたり変形する問題

冷凍庫の低温でプラスチック容器が割れる場合があります。これは耐冷性のない容器を使っているためです。「耐冷温度−20℃以上」の表示があるものを選びましょう。ガラス容器を使う場合は、急激な温度変化に注意が必要です。

野菜同士がくっつくのを防ぐ方法

冷凍する際に野菜同士がくっつくと、使うときに不便です。これを防ぐには、トレイに並べて一度バラ凍結(予備冷凍)してから袋に移す方法が効果的です。

保存期間を過ぎた場合の見分け方

冷凍でも時間が経てば劣化します。変色、霜の増加、酸化臭がある場合は食べないほうが安全です。野菜は基本的に1〜3か月以内に使い切ることが理想です。

まとめ

冷凍保存は野菜を長持ちさせ、調理の時短にもつながる便利な方法です。ただし、野菜の種類や特性に応じた下処理、適切な入れ物選び、正しい保存方法が欠かせません。

今回紹介したテクニックを取り入れれば、冷凍庫がもっと使いやすくなり、食品ロスも減らせます。