魚売り場でよく見かける「はまち」と「ぶり」。どちらも似たような見た目ですが、「これってどう違うの?」「どっちが美味しいの?」と疑問に思ったことはありませんか?

この記事では、はまちとぶりの味の違いから旬の時期、調理法による違いまで、わかりやすく解説していきます。

魚好きの方も、これから料理を始めたい人も、この記事を読めばきっと「なるほど!」と納得できるはずです。ぜひ最後までお楽しみください。

はまちとぶりの違いを簡単に説明!

成長による呼び名の変化

はまちとぶりは、実は同じ魚(ブリ)だということをご存じですか?この魚は「出世魚」と呼ばれ、成長段階によって呼び名が変わる特徴があります。

関西や四国などでは、小さいうちは「ツバス」→「ハマチ」→「メジロ」→「ブリ」と名前が変化していきます。一方で、関東では「ワカシ」→「イナダ」→「ワラサ」→「ブリ」と呼ばれます。

このように、成長によって名前が変わる魚は日本各地にありますが、ブリはその代表格。つまり、「はまち」と「ぶり」は同じ魚の大きさが違うだけなのです。具体的には、一般的にはまちは40~60cmほど、ぶりは80cm以上とされます。

この違いが味にも大きく影響してきます。成長するにつれて脂がのっていき、味わいが濃くなります。そのため、どちらが美味しいかは「どんな料理にするか」「好みに合うか」で変わってきます。

また、スーパーで「はまち」と書かれているのは養殖が多く、「ぶり」と書かれているものは天然が多いのも特徴です。ただし、地域や店舗によって表示が異なることもあるので、注意が必要です。

地域による呼び方の違い

はまちとぶりの呼び方は、地域によってかなり違いがあります。たとえば関東と関西では成長段階の呼び方が全く違うので、旅行先や引っ越し先で混乱する人も少なくありません。

| 成長段階 | 関東地方 | 関西地方 |

| 小さい | ワカシ | ツバス |

| 中ぐらい | イナダ | ハマチ |

| やや大きい | ワラサ | メジロ |

| 大きい | ブリ | ブリ |

この表のように、同じサイズの魚でも呼び方が異なるのが特徴です。特に関西では「はまち」がスーパーでも一般的な表記となっており、関東で見慣れている人には少し違和感があるかもしれません。

また、地域によっては「はまち」が特定のサイズではなく、養殖のブリ全般を指す場合もあります。こうした違いを知っておくと、旅行先での食事や買い物のときに役立ちます。

はまちとぶりの分類

はまちとぶりは、分類上では同じ魚(ブリ属の魚)に属しています。正式名称は「ブリ(学名:Seriola quinqueradiata)」で、日本では昔から親しまれてきた魚です。

では、なぜ「はまち」と「ぶり」で分けられているのかというと、大きさと流通の違いが関係しています。特に養殖業界では、若い魚を「はまち」、大型になったものを「ぶり」として区別する傾向があります。

さらに、はまちは比較的早い時期に市場に出されることが多く、ぶりは長期間育てて脂をのせてから出荷されることが一般的です。そのため、はまちはあっさり、ぶりはこってりという味の印象が生まれるのです。

養殖と天然の違い

はまちとぶりの違いには、「養殖」か「天然」かという要素も大きく関係しています。養殖ものは安定して市場に供給できるように管理されているため、サイズも味も均一で、脂ものりやすい傾向があります。

特に「はまち」として出回っているものはほとんどが養殖です。養殖は、エサや水温を調整しながら育てるため、1年を通して脂がのっているのが特徴。一方で、天然のぶりは季節によって脂の量が大きく変わります。冬になると「寒ぶり」として最高の状態で出荷されます。

つまり、はまちはいつでも安定した味わいが魅力で、ぶりは旬を迎えたときの圧倒的な旨味が魅力です。

「出世魚」ってなに?

「出世魚(しゅっせうお)」とは、成長するごとに名前が変わる魚のことを指します。ブリのほかにも、スズキやボラなどが有名ですね。この文化は、日本ならではのもので、「出世」にあやかって縁起物としても人気があります。

特にお正月や祝い事でブリが登場するのは、この出世魚としての意味合いがあるからです。大きく成長する=出世するというイメージから、縁起の良い魚として食卓に並ぶことが多いのです。

このように、はまちとぶりの違いを知ることは、日本の魚文化や言葉の意味を深く理解することにもつながります。味だけでなく、こうした背景も楽しみながら食べると、より一層おいしく感じられますよ。

味の違いはどこに出る?食感・脂の乗り・香り

はまちの特徴的な味わい

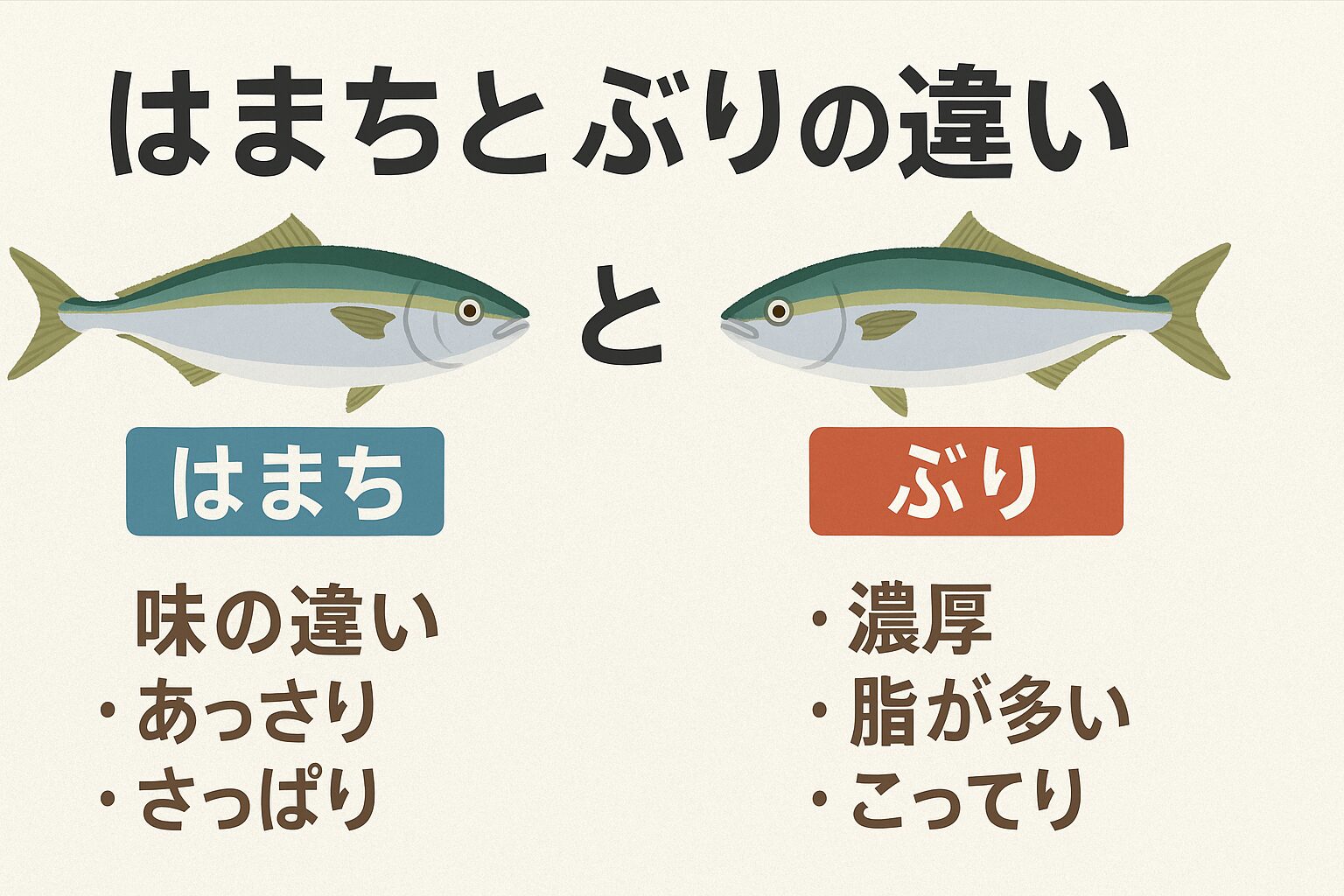

はまちは成長途中のブリで、体のサイズが小さめです。そのため、味わいはあっさりとしていて、さっぱりとした印象を持ちます。脂の量もぶりに比べると控えめで、クセが少なく、食べやすいのが特徴です。

とくに刺身や寿司で食べると、はまちはほどよい弾力があり、かつ淡白な味わいで初心者でも食べやすい魚です。脂が強すぎないので、子どもや高齢の方にも好まれます。

また、調理方法によっては、そのさっぱり感が引き立ちます。塩焼きや唐揚げなど、シンプルな調理法に向いており、どんな料理にも合いやすいのもポイントです。魚特有の臭みも少ないので、「魚が苦手な人でも食べられた」という声も多いです。

ぶりの濃厚で脂のある味

ぶりは、はまちと比べてサイズが大きく、脂の乗りが非常に良いのが特徴です。特に冬の「寒ぶり」は、体の中にたっぷりと脂を蓄えており、一口食べただけでとろけるような食感と、濃厚なうまみが口いっぱいに広がります。

この濃厚さがぶりの魅力であり、刺身や寿司で食べると、トロのような感覚を味わえることもあります。口に入れた瞬間のとろけるような脂、そして噛むごとに感じる魚の甘み。これがぶりならではの美味しさです。

ただし、脂が多いため、人によっては「ちょっと重たい」と感じることもあります。脂っこいものが苦手な方や、胃がもたれやすい方には少し注意が必要です。

ぶりは加熱調理にも向いていて、照り焼きやぶり大根にすると、脂が適度に落ちて食べやすくなります。甘辛いタレとの相性が抜群で、ごはんが進む味になります。

歯ごたえと口どけの違い

はまちとぶりの違いは味だけでなく、歯ごたえや口どけにもはっきりと表れます。はまちは比較的若い魚なので、身が引き締まっており、コリコリとした食感が特徴です。刺身で食べたときの「噛みごたえ」がしっかりしていて、さっぱりとした味わいとのバランスも良いです。

一方、ぶりは成長しきっていて脂も多いため、舌の上でとろけるような口どけになります。特に寒ぶりのように脂がのった個体は、ほとんど噛まずに溶けるような柔らかさを感じられます。

このように、食感の違い=味の印象の違いにもつながります。しっかりとした歯ごたえが好きな人ははまち、とろけるような食感が好きな人はぶりがおすすめです。

子どもや高齢者に向くのはどっち?

子どもや高齢者に向いている魚を選ぶときには、「食べやすさ」や「脂の量」がポイントになります。はまちは脂が少なく、さっぱりしていて、クセも少ないため食べやすい魚です。特に、歯が生えそろっていない子どもや、胃腸が弱めな高齢者にはぴったりです。

一方で、ぶりは脂が多くて味が濃いため、小さい子どもには少し重たく感じることがあります。ただし、ぶり大根のように加熱して脂を落とすことで、食べやすくすることもできます。高齢者でも、ぶりの柔らかい身は口に優しく、食べやすいというメリットがあります。

つまり、さっぱりとした味が好みならはまち、やわらかさを重視するならぶりという選び方が良いでしょう。調理法によって調整するのもおすすめです。

刺身で食べ比べてみた印象

実際に「はまち」と「ぶり」の刺身を並べて食べ比べてみると、見た目、香り、食感、味わいすべてに違いがあることに驚かされます。はまちはピンクがかった身色で、少し透明感があります。口に入れるとしっかりした食感で、あっさりとした旨味が感じられます。

ぶりの刺身は、色がやや濃く、脂がのっていてツヤツヤしています。食べた瞬間にとろっとした食感と脂の甘さが広がり、「これは別物かも?」と思うほど印象が違います。

お酒に合わせるなら、ぶりの濃厚な味わいが日本酒と相性抜群。さっぱりと楽しみたいなら、はまちにポン酢やレモンを添えると、より爽やかになります。ぜひ、どちらも食べ比べて、自分の好みを見つけてみてください。

移動中や家事の合間に「食にまつわる物語」を耳で楽しむならAudible。旬の魚や食文化に触れられるエッセイもあり、今なら30日間無料で体験できます!こちらから無料お試しできます。

旬の時期による味の違い

はまちの旬はいつ?

はまちは養殖が中心なので、1年を通して市場に出回っています。ただし、天然のはまちには旬の時期があり、6月〜8月ごろが最もおいしいとされています。夏のはまちは脂がほどよく抜けていて、爽やかな味わいが魅力です。

この時期のはまちは、刺身やカルパッチョなど生で食べるのにぴったりです。臭みが少なく、食欲が落ちがちな夏でも食べやすい魚として重宝されます。

また、夏の天然はまちは値段も手ごろで、コストパフォーマンスが良いのも特徴です。スーパーで見かけたら、ぜひ手に取ってみてください。

ぶりの旬と「寒ぶり」の魅力

ぶりの旬は冬、特に12月〜2月ごろです。この時期に獲れる「寒ぶり」は、脂の乗りが最高で、魚好きの人たちにとってはごちそうの代名詞。寒い海で身を引き締めながら、脂をたっぷり蓄えているため、まさに旬の味覚といえます。

寒ぶりは富山県氷見(ひみ)や長崎県などが産地として有名で、ブランド魚としても扱われています。刺身はもちろん、照り焼きやぶり大根、しゃぶしゃぶにしても抜群においしく、どんな料理でもその存在感を発揮します。

この時期は価格も少し高くなりますが、その分だけ満足度の高い味を楽しめるでしょう。

季節で変わる脂の量

魚の味は季節によって大きく変化します。とくにブリやはまちは、水温とエサの量によって脂の乗りが変わるため、同じ魚でも時期によって味が違います。

はまちは年間を通して養殖が多いため、脂の量が比較的安定していますが、天然のはまちは夏場に多く獲れるため、さっぱりとした脂の少ない味わいになります。これは暑い季節でも食べやすいというメリットがあります。

一方、ぶりは冬にかけて脂がぐんぐん増えます。特に「寒ぶり」と呼ばれる12月~2月のぶりは、身に霜降りのような脂が入っており、非常に濃厚な味を楽しめます。この時期のぶりは脂が乗っているだけでなく、身の締まりも良く、まさにベストな状態です。

料理に使う場合も、この脂の量に応じて調理法を変えるのがポイント。夏場はあっさり食べたいので、はまちの刺身や塩焼き。冬は脂たっぷりのぶりで照り焼きやぶり大根などの濃い味付けが合います。

夏と冬の味の違い

はまちとぶりは、夏と冬で驚くほど味の印象が変わる魚です。夏のはまちは脂が少なく、さっぱりとしているため、暑い時期にぴったりの味わい。冷たい刺身やサラダ、カルパッチョなどにしても爽やかに楽しめます。

逆に、冬のぶりは脂がたっぷりで、とろけるような食感とコクを感じられます。寒い季節には、温かい料理との相性も良く、ぶりしゃぶやぶり大根などにすると、体も心も温まるごちそうになります。

このように、同じ種類の魚でも、旬の違いでまるで別の食材のように楽しめるのが、はまちとぶりの魅力です。季節ごとに選び方や調理法を変えると、より一層美味しく味わえますよ。

旬を見極めるポイント

スーパーなどで魚を買うとき、「これって旬かな?」と迷うことはありませんか?旬の魚を見分けるためには、いくつかのポイントを押さえておくと便利です。

- 身の色が鮮やかかどうか

はまちは薄いピンク色、ぶりはやや赤みが強く脂がツヤツヤしているものが◎。 - 脂のテカリがあるかどうか

刺身コーナーで見ると、ぶりの脂が光っているものは冬が旬。 - 値段が安定しているかどうか

旬の魚は出荷量が多く、安くて質が良いものが手に入ります。 - 産地表示を確認する

寒ぶりなら「富山県氷見」「長崎県」などが旬を示す産地。 - 調理提案のPOPを見る

スーパーが「ぶり大根がおすすめ!」と書いているときは旬の証拠。

こうした点を意識することで、旬のおいしいはまち・ぶりを見逃さずに選べるようになります。

調理法で変わる味の印象

照り焼きに合うのはどっち?

照り焼きは、ぶり料理の定番中の定番です。特に冬場の脂がのったぶりは、甘辛いタレと絶妙に絡み合い、ごはんが止まらない美味しさになります。ぶりの脂が焼くことでじゅわっと溶け出し、タレと一体化することでコクが増します。

はまちでも照り焼きにできますが、脂が少ない分、少しパサつくこともあります。そのため、はまちで作る場合はタレを濃いめにしたり、調理時間を短めにする工夫が必要です。

濃厚な味わいを楽しみたいときはぶり、さっぱりした味が好みならはまちの照り焼きもアリです。

塩焼きでの違い

塩焼きは、魚の味そのものを楽しめる調理法です。はまちはあっさりとした身質なので、塩焼きにするとサクッと食べやすく仕上がります。魚の香ばしさとさっぱりした脂が絶妙にマッチし、特に朝食やお弁当にぴったりです。

ぶりの塩焼きは、脂が多いため、焼くとジューシーになります。特に皮目のパリッとした香ばしさと、中の脂がとろけるような食感が楽しめます。どちらもおいしいですが、さっぱり派にははまち、しっかり味派にはぶりが合います。

煮付けで食べたときの差

煮付けにすると、魚の脂や出汁が煮汁に溶け出して、深みのある味に仕上がります。ぶりは煮付けに非常によく合う魚で、ぶり大根はその代表格。脂と甘辛いタレが絶妙に絡み、ご飯のおかずとしてもお酒のお供としても優秀です。

はまちは煮付けにすると少し身が崩れやすいですが、あっさりとした味わいが煮汁と相性が良いので、さっぱりした煮魚として楽しめます。大根や豆腐、こんにゃくなどと合わせて煮ると、全体的にバランスのとれた料理になります。

フライや唐揚げの場合

魚のフライや唐揚げにする場合、はまちは身がしっかりしていて崩れにくく、揚げ物に向いています。衣のサクサク感と、身の淡白な味わいがちょうどよく、タルタルソースやポン酢との相性も抜群です。

ぶりは脂が多いため、揚げ物にすると少し重くなりがちですが、ボリュームのある一品料理としては非常に食べ応えがあります。しっかりとした味付けで揚げれば、おつまみや晩ごはんにぴったりです。

汁物や鍋でのおすすめ

鍋料理や味噌汁などの汁物では、ぶりがおすすめです。ぶりしゃぶやぶりのあら汁などは、脂がスープに溶け出して旨味が倍増します。味噌や酒との相性も良く、冬に体が温まる料理として人気です。

はまちは鍋にすると脂が少ないため、さっぱりとした仕上がりになります。豆腐や野菜を中心としたヘルシー鍋にぴったりで、ポン酢で食べると爽やかさが引き立ちます。

スーパーや寿司屋での選び方と豆知識

表示の違いと見分け方

スーパーで「はまち」「ぶり」と表示されていても、その基準は店舗や地域によってまちまちです。一般的には、40~60cm程度のものをはまち、80cm以上のものをぶりとして区別している場合が多いです。

また、養殖の場合は「養殖ぶり」や「養殖はまち」と表示されていることがあり、天然か養殖かを確認するのもポイントです。見た目では、ぶりは脂の筋が多く白っぽい層があるのに対し、はまちはピンクがかって透明感があるのが特徴です。

値段の相場と違い

はまちとぶりでは、価格にも違いがあります。一般的に、はまちはサイズが小さく養殖が多いため、比較的リーズナブル。100gあたり100〜200円程度で手に入ることが多く、家計にやさしい魚です。

一方、ぶりは天然ものになると希少価値があり、冬の寒ぶりは特に高価です。100gあたり300〜500円以上することもあります。ブランド寒ぶり(富山県の氷見ぶりなど)になるとさらに高額になりますが、そのぶん味も抜群。

スーパーで安くて美味しい魚を探すなら、旬の時期のはまちやセール品のぶりを狙うとお得です。

鮮度の見分け方のコツ

魚を選ぶとき、鮮度はとても重要です。刺身でも焼き物でも、鮮度が落ちると臭みが出たり、食感が悪くなったりします。

以下に、はまち・ぶりを選ぶときのポイントをまとめます。

| チェック項目 | 新鮮な魚の特徴 |

| 色つや | はまちはピンクで透明感あり、ぶりは脂がテカる |

| ドリップ | 鮮度が落ちると汁が出てきます |

| 匂い | 生臭くないこと。ほんのり磯の香りならOK |

| 切り口 | 切り口が乾いていない、変色していないこと |

| 弾力 | 指で軽く押して、すぐに戻る弾力があるか |

特に刺身で食べる場合は、このチェックを習慣づけることで、失敗しない買い物ができるようになります。

寿司ネタではどちらが人気?

寿司屋でよく見かける「はまち」や「ぶり」ですが、実は地域や店のこだわりによって使われ方に違いがあります。

はまちは、さっぱりとした味と食感から、子どもや女性に人気があります。シャリと合わせてもバランスが良く、毎日でも食べられるネタとして親しまれています。

ぶりは、冬場に登場することが多く、脂がのった濃厚なネタとして大人に好まれます。とくに寒ぶりは高級ネタとして扱われ、回転寿司でも少し値段が高めに設定されることがあります。

季節や好みに合わせて、どちらも楽しめるのがぶり系ネタの魅力です。

お得に美味しい魚を選ぶポイント

美味しいはまち・ぶりをお得に手に入れるには、以下のポイントを押さえておくと便利です。

- 旬を狙う:旬の時期は出荷量が多く、価格も下がる

- 見切り品を狙う:閉店前の割引コーナーも狙い目

- 地域の魚屋を利用:意外と安くて鮮度が良い

- まとめ買いして冷凍保存:刺身用でも冷凍保存OK(密封パック推奨)

- 下処理済み商品を選ぶ:骨抜き・皮引き済みは手間いらず

特に、週末のスーパーや朝市では新鮮な魚が安く出回ることが多いので、チェックしてみてください。

まとめ

はまちとぶりの違いは、「成長の段階」「味」「脂の量」「調理法」「旬の時期」など、実にさまざまなポイントに表れます。どちらも同じ魚から来ているとはいえ、食べるシーンや好みによって印象が大きく変わるのが魅力です。

- あっさり、食べやすい味が好きな方は「はまち」

- こってり濃厚でとろけるような味が好みなら「ぶり」

調理法や季節によっても最適な選び方が異なるので、日常使いからごちそうまで幅広く活用できる魚です。この記事を参考に、ぜひ自分好みの食べ方やシーンを見つけて、美味しいはまち・ぶりライフを楽しんでください。